in: Die Mythen des Boxens in der Literatur. In: Publikationen der Internationalen Vereinigung für Germanistik – Zwischen Tradition und Innovation (Shanghai 2015). Peter Lang, Berlin 2018, 337-343

1. Boxer und Poeten

„Warum sind Sie Boxer?“ wurde der irische Federgewichts-Champion Barry McGuigan einmal gefragt: Er sagte: „Weil ich kein Dichter bin. Ich kann keine Geschichten erzählen“.1

Warum schreiben Schriftsteller über Boxen? Als Antwort auf diese Frage sind drei Hauptbeweggründe auszumachen.

1.1 Grenzerfahrung und Identitätsbegehren

Dann wurde es ernst, und die drei Minuten kamen mir vor wie zehn Jahre. Ich wurde in eine Ecke abgedrängt, und obwohl ich wußte, daß ich mich durch ein paar Schritte seitwärts aus dieser Lage befreien konnte, waren meine Füße wie Blei, sie bewegten sich einfach nicht. Der K.o. kam in der ersten Runde. Bei meinem zweiten Sparring brachte ich es schon auf zwei Runden, knickte dafür mit dem rechten Bein weg und ging zu Boden. Auf diese Weise lernte ich die physischen Grenzen kennen, die mir mit über dreißig gesetzt waren, und es befriedigte mich durchaus, daß ich sie jetzt kannte.2

Diese Grenzen musste auch der exzentrische Arthur Cravan erfahren. Der Boxer-Poet war Herausgeber der surrealistischen Zeitschrift Maintenant, in der er auch seine Gedichte veröffentlichte:

Meine Gedanken wurden blond prachtvoll glänzten die Kornfelder. Es weideten die Grasfresser

im Halunkengrün der Wiesen.

Ich war verrückt, Boxer zu sein und dabei das Gras anzulächeln.3

Cravan forderte 1916 den ehemaligen Weltmeister im Schwergewicht, Jack Johnson, zu einem Kampf in Barcelona heraus, der schon nach einer Runde zu Ende war. Cravan wurde ausgeknockt, der Surrealist hatte die Realität eines Kinnhakens kennengelernt. Die Rezeption der Biographie Arthur Cravans als Gesamtkunstwerk des Boxer-Poeten ist jedoch bis heute lebendig geblieben. Auch der deutsche Gegenwartsautor Jürgen Theobaldy hat ihm in seinem Gedicht Die Geschichte der Boxkunst ein literarisches Denkmal gesetzt:

Als Arthur Cravan 1915

mit 8 Gedichten im Ring auftauchte

war er bereits verloren

und nur durch das gute Gedächtnis seines Gegners Jack Johnson (eines fürchterlichen Linksauslegers) blieben die Gedichte erhalten d.h.

wir finden sie in einem Boxsportmagazin wieder und freuen uns wie im alten Griechenland

über den Einklang von Körper und Geist

denn Cravan hatte rosa Schamhaare

und hellbraune Boxhandschuhe.4

1.2 Existentielle Analogie

Weil sich Schriftsteller in der Gegenwart von Boxern in puncto Körperlichkeit oft defizitär fühlen, sich aber dennoch in der Aura von Härte, Echtheit und aufrechter Männlichkeit sonnen möchten, greifen sie zum Mittel der Stilisierung. Sie konstruieren eine innere Wesensverwandtschaft zwischen sich und den Faustkämpfern. Besonders in den 1920er- Jahren tritt dies zum ersten Mal deutlich zu Tage:

Die Künstler und Artisten, die im bürgerlichen Leben Gescheiterten und in der Maschinerie der bürgerlichen Welt nicht Verwertbaren, die nach selbstgeschaffenen Idealen und Normen leben, verkörpern den Dandyismus der Armen. In ihnen rettet sich der Individualismus vor der totalen Gleichmachung im Maschinenzeitalter. Die Begeisterung vieler Intellektueller für den Typus des Boxers muß in diesem Kontext gesehen werden. Der Boxer ist den Künstlern als gesellschaftlicher Außenseiter seelenverwandt. Er transferiert eine in der Gesellschaft nicht tolerierte Art des Austragens von Interessenkonflikten, indem er sie einem Regelwerk unterwirft, in die höhere Sphäre der Kunst. Noch vor dem Ersten Weltkrieg waren öffentliche Boxkämpfe […] verboten, was ihnen den Hauch des Anrüchigen und Verbotenen verlieh. Eine Spur von der Begeisterung der Futuristen für das Brutale, Rohe und Unzivilisierte mischte sich ein.5

Diese Stilisierung lässt die Boxer und die Schriftsteller als gemeinsame Exponenten einer Gegenwelt erscheinen: die Welt des Wortes und der Faust als Hort des Antibürgerlichen und Authentischen, mithin des wahren männlichen Lebens. Die Momente des auf sich bezogenen, disziplinierten Lebens, des Asketischen und des Opfers bis hin zur Selbstverleugnung schaffen hier die Verbindung zwischen dem oft vergeblichen Training, um ein erfolgreicher Boxer zu werden und dem mühsamen Prozess des literarischen Schaffens.

Schreiben und Boxen sind individuelle Tätigkeiten, denen die temporäre Fähigkeit bzw. der Wille zur Abkapselung innewohnt: „Der Schriftsteller ist der einzige Bruder des Boxers, der Verbündete seiner Einsamkeit“,6 schreibt Wolf Wondratschek und A. J. Liebling pointiert diese Attitüde in seinem Diktum: „A boxer, like a writer, must stand alone“.7

Dass diesem Postulat die Tendenz zur Stilisierung anhaftet, ist nicht zu übersehen, denn an der Verschiedenheit beider Berufe ist wohl kaum zu rütteln.

1.3 Stilistische Analogie

Hemingway schrieb wie gute Boxer boxen: ohne überflüssige Schnörkel, knapp, hart, präzise, konzentriert, die kurzen Sätze gezielt wie eine herausgestochene Linke. Es gibt in der Literatur keinen zweiten, der sein Verständnis für das Boxen stilistisch so genau umgesetzt hat wie er.8

An dieser Stelle berührt sich die vorliegende Fragestellung mit dem Komplex des metaphorischen Sprachgebrauchs im Boxen, hier ganz konkret in der spezifischen Ausformung der Writer-as-boxer-Metapher. Die Gründe, warum Schriftsteller die Gesellschaft von Boxern suchen, sind jedoch nicht immer selbstlos. Dass sie mitunter einen manifest parasitären Charakter annehmen, hat Wolf Wondratschek mit großer Klarheit dargelegt, wenn er schreibt:

Doch da sind, unübersehbar und gezeichnet wie Karikaturen, die anderen: Verlierer, Verprügelte, Tote. Und wo sie sind, bleiben Schriftsteller nicht aus. Sie lieben die Geschundenen und Erledigten – vielleicht aus dem einen Grund nur, weil sie die besseren Geschichten abgeben. Schriftsteller sind Schakale. Sie atmen die Luft, an der andere ersticken, wie Wohlgeruch. Was alle schwächt, macht die Story stark.9

Diese Tendenz gibt vor allem deshalb Rätsel auf, weil es kaum eine Art von Erlebnis zu geben scheint, die das Boxen nicht hin und wieder darstellen könnte. Das auf den ersten Blick einzig relevante Merkmal ist die vorherrschende […] Verknüpfung des Boxens mit allem und jedem, was den Eindruck unbesiegbarer Kraft erweckt.11

2. Boxen als Metapher vom Lebenskampf

„Was sich im Ring tut, spiegelt das Leben. So erbarmungslos, so wütend, wie ihr aufeinander losgeht, so erbittert kämpfen wir alle ums Dasein“.10 Das Boxen und der Boxer, der zum Helden verschiedener Weltsichten taugt, werden seit jeher metaphorisch instrumentalisiert.

Victor Klemperer notiert am 15. Juni 1934 in seinem Tagebuch:

Komisch: welches Vergnügen es mir macht, daß heute gemeldet wird, der Kalifornier Baer habe gegen den italienischen Riesen Carnera die Boxweltmeisterschaft gewonnen. Baer, der neulich Schmeling schlug, ist Jude. Unsere Zeitung riß ihn gestern herunter und gab alle Gewinnchancen dem Italiener. – So geht jetzt wider allen Willen das Gefühl. Baer = Simson = Goliath – bellum judaicum.12

Dieser Tagebucheintrag Klemperers führt exemplarisch eine der wesentlichen Konstellationen vor, in denen der Faustkämpfer als Symbol bedeutsam wird. Er wird als Protagonist im Ring, als Körper von Gewicht, zu einer Projektionsfläche für politische Systeme und Überzeugungen. Die Politisierung des Boxens in den 1930er-Jahren führte zu einer Potenzierung dieses Phänomens. Bestes Beispiel dafür sind die beiden Auseinandersetzungen zwischen Joe Louis und Max Schmeling, die zu Stellvertreterkriegen unterschiedlicher politischer Systeme stilisiert wurden. Schmelings Sieg im ersten Kampf 1936 war ein Propaganda-Sieg für die Nazis, der zweite Kampf 1938 übertraf den ersten hinsichtlich der symbolischen Bedeutung noch bei weitem. Die für politische Zwecke instrumentalisierte antithetische Struktur des Boxens führte dabei zu einer Überlagerung mehrerer Attribute, die jeder Kämpfer auf sich vereinigte. Louis vs. Schmeling II formulierte den Gegensatz USA gegen Deutschland, Schwarz gegen Weiß, Demokratie gegen Faschismus und als Essenz Gut gegen Böse.

Ein ähnliches Beispiel im politischen Kontext der Zeit gibt der französische Philosoph und Boxhistoriker Alexis Philonenko anhand des späteren Mittelgewichtsweltmeisters Marcel Cerdan: „Er verkörperte das besiegte, gedemütigte Frankreich, das er im Ring vertrat. Ohne Ideologie, ohne höhere Berufung ist das Berufsboxen sinnlos“.13

Victor Klemperer hingegen weist in LTI, seiner Analyse der Sprache des Nationalsozialismus, auf die Gefahr der politischen Vereinnahmung und metaphorischen Instrumentalisierung des Boxens hin, indem er aufzeigt, wie stark die Sprache des Boxens für ideologische Zwecke missbraucht werden kann. Als Beispiel zitiert er aus der Rede von Josef Goebbels anlässlich der Schlacht von Stalingrad: „Ein Volk, daß bisher nur mit der Linken geboxt hat und eben dabei ist, seine Rechte zu bandagieren, um sie in der nächsten Runde rücksichtslos in Gebrauch zu nehmen, hat keine Veranlassung, nachgiebig zu werden“.14

In der Sichtweise, Boxer als Träger antagonistischer Prinzipien zu verstehen, überschneidet sich die politische Dimension oft mit der nationalen oder ethnischen Komponente. Klabund nutzt diese Möglichkeit der Konstellation in seinem Roman Spuk. Im 38. Kapitel, das den Titel Boxkampf trägt, beschreibt er den Kampf zwischen dem Europameister Munk und dem Asienmeister Mai Lung Fang. Diese Konfrontation gerät zu einer Antinomie nicht nur zwischen Europa und Asien, sondern auch zwischen den unterschiedlichen Weltanschauungen und Ethnien. Munk formuliert diesen literarischen Clash of Cultures mit folgenden Worten: „In mir verkörpert und vergeistigt sich der Kontinent. Die große Stunde schlägt. Die Frage ist: Europa oder Asien? Die weiße oder die gelbe Rasse? Schinderhannes und Schopenhauer, um zwei Polaritäten zu benennnen – oder Laotse und Lihungtschang“?15 Ganz im Sinne der von Klabund rezipierten Dialektik Laotses von stark und schwach siegt der körperlich unterlegene Mai Lung Fang und Munk wird furchtbar verletzt: „Der Chinese hatte ihm die Augen aus dem Kopf geschlagen. Es gab keine europäische Weltanschauung mehr“.16

Das Boxen als Paradigma des Antagonistischen und Kämpferischen ist jedoch nicht nur für die Literatur ein mächtiger Metaphernspender. Die Bildlichkeit der Boxsprache schlägt sich auch in der Alltagssprache manifest nieder:

„K.o. sein“, „angeschlagen“, „hart im Nehmen“, „austeilen und einstecken“, „angezählt oder ausgezählt werden“, „in den Seilen hängen“, „die Handschuhe an den Nagel hängen“, „einen Volltreffer landen“, „unter der Gürtellinie“, „Tiefschlag“, „Sieger nach Punkten“, „zu Boden gehen“, „über die Runden kommen“, „sich durchschlagen“, „im Clinch liegen“, „das Handtuch werfen“, „weich in den Knien werden“, „harte Bandagen“, „die Fäuste ballen“, „wie die Faust aufs Auge“, „sich durchboxen“, „auf eigene Faust“, „groggy sein“, „Wirkung zeigen“.17

Bibliographie

Altwegg, Jürg: „Warum lieben Sie die Boxer, Professor Philonenko“? FAZ (Heft 639) 29.5.1992, S. 54-55.

Cilleßen, Wolfgang: „Sich pflegen, bringt Segen!“ Der Dandy und die Mode. In: Schuster, Peter-Klaus (Hrsg.): George Grosz: Berlin – New York. Ars Nicolai Verlag: Berlin 1994, S. 263-276.

Cravan, Arthur: Der Boxer-Poet oder Die Seele im zwanzigsten Jahrhundert. Edition Nautilus: Hamburg 1991.

Gumbrecht, Hans Ulrich: 1926. Ein Jahr am Rand der Zeit. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2001.

Klabund: Spuk. Erich Reiß Verlag: Berlin 1922.

Klemperer, Victor: Ich will Zeugnis ablegen bis zum Letzten. Tagebücher 1933-1941. Aufbau: Berlin 1995.

Klemperer, Victor: LTI. Notizbuch eines Philologen. Reclam: Halle an der Saale 1957. Liebling, A. J.: The Sweet Science. Sportsmans Book Club: London 1956.

Luckas, Manfred: So lange du stehen kannst, wirst du kämpfen. Die Mythen des Boxens und ihre literarische Inszenierung. Verlag dissertation.de: Berlin 2001.

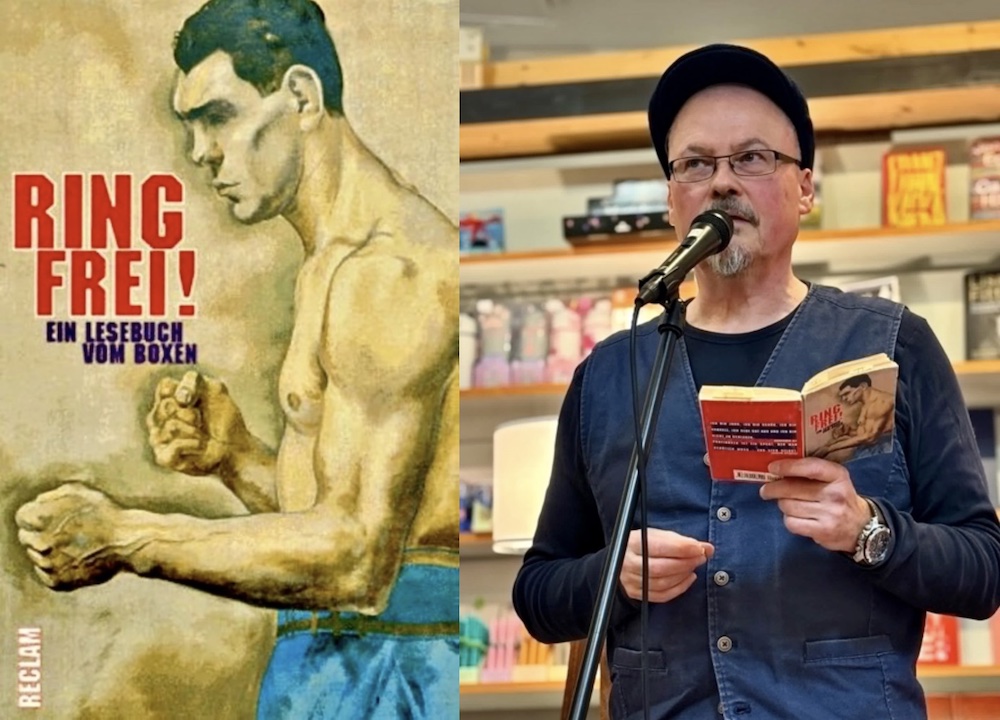

Luckas, Manfred: Ring frei! Ein Lesebuch vom Boxen. Reclam: Stuttgart 1997.

Mishima, Yukio: Der Sport und ich. In Nowojski, Walter (Hrsg.): Der Kinnhaken. Sportgeschichten. edition q-Verlag: Berlin 1993, S. 258-267.

Nowojski, Walter (Hrsg.): Der Kinnhaken. Sportgeschichten. edition q-Verlag: Berlin 1993. Oates, Joyce Carol: Über Boxen. Ein Essay. Manesse: Zürich 1988.

Schmeling, Max: Erinnerungen. Ullstein: Frankfurt am Main/Berlin/Wien 1977.

Schuster, Peter-Klaus (Hrsg.): George Grosz: Berlin – New York. Ars Nicolai Verlag: Berlin 1994.

Theobaldy, Jürgen: Die Geschichte der Boxkunst. In: Theobaldy, Jürgen: Zweiter Klasse. Gedichte. Rotbuch: Berlin 1976, S. 60.

Theobaldy, Jürgen: Zweiter Klasse. Gedichte. Rotbuch: Berlin 1976.

Wondratschek, Wolf: Im Wendekreis des Solarplexus. In: Wondratschek, Wolf: Menschen Orte Fäuste. Reportagen und Stories. Diogenes: Zürich 1987, S. 25-44.

Wondratschek, Wolf: Menschen Orte Fäuste. Reportagen und Stories. Diogenes: Zürich 1987.

Anmerkungen

1 Oates, Joyce Carol: Über Boxen. Ein Essay. Manesse: Zürich 1988, S. 12.

2 Mishima, Yukio: Der Sport und ich. In Nowojski, Walter (Hrsg.): Der Kinnhaken. Sportgeschichten. edition q- Verlag: Berlin 1993, S. 263.

3 Cravan, Arthur: Der Boxer-Poet oder Die Seele im zwanzigsten Jahrhundert. Edition Nautilus: Hamburg 1991, S. 108.

4 Theobaldy, Jürgen: Die Geschichte der Boxkunst. In: Theobaldy, Jürgen: Zweiter Klasse. Gedichte. Rotbuch: Berlin 1976, S. 60.

5 Cilleßen, Wolfgang: „Sich pflegen, bringt Segen!“ Der Dandy und die Mode. In: Schuster, Peter-Klaus (Hrsg.): George Grosz: Berlin – New York. Ars Nicolai Verlag: Berlin 1994, S. 267-268.

6 Wondratschek, Wolf: Im Wendekreis des Solarplexus. In: Wondratschek, Wolf: Menschen Orte Fäuste. Reportagen und Stories. Diogenes: Zürich 1987, S. 32.

7 Liebling, A. J.: The Sweet Science. Sportsmans Book Club: London 1956, S. 9.

8 Wondratschek, S. 38.

9 Wondratschek, S. 31.

10 Schmeling, Max: Erinnerungen. Ullstein: Frankfurt am Main/Berlin/Wien 1977, S. 100.

11 Gumbrecht, Hans Ulrich: 1926. Ein Jahr am Rand der Zeit. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2001, S. 67.

12 Klemperer, Victor: Ich will Zeugnis ablegen bis zum Letzten. Tagebücher 1933-1941. Aufbau: Berlin 1995, S. 117.

13 Altwegg, Jürg: „Warum lieben Sie die Boxer, Professor Philonenko“? FAZ (Heft 639) 29.5.1992, S. 55.

14 Klemperer, Victor: LTI. Notizbuch eines Philologen. Reclam: Halle an der Saale 1957, S. 247.

15 Klabund: Spuk. Erich Reiß Verlag: Berlin 1922, S. 128.

16 Klabund, S. 131

17 Luckas, Manfred: So lange du stehen kannst, wirst du kämpfen. Die Mythen des Boxens und ihre literarische Inszenierung. Verlag dissertation.de: Berlin 2001, S. 151.